Первые шаги к независимости - «Стиль жизни»

Как жили женщины в Древнем Риме?

Философы, поэты, политики, гладиаторы и легионеры — об истории Рима чаще говорят через призму мужских судеб, забывая о женщинах, которые влияли на политическую и культурную жизнь государства не меньше.

Forbes Woman разбирается, почему Древний Рим стал эталоном патриархальной культуры и как в нем жили женщины, чьи амбиции простирались дальше ведения домашнего хозяйства.

Сами римляне, посмеиваясь, любят припомнить, что Roma в итальянском языке — женского рода, и часто называют Рим «городом-женщиной». Официальная история, правда, практически не признает значимость женщин как в развитии Римской республики, так и в ее становлении — даже прославленных Ромула и Рема, основателей города, по легенде, вскормила волчица, а не их настоящая мать.

Зато их легендарный предок, герой Эней, спасаясь с товарищами от гибели Трои, завершил свое странствие в Италии во многом благодаря троянкам — измотанным долгим плаванием женщинам, которые подожгли корабли, чтобы наконец закончить путешествие.

"И колебались в душе между жарким желаньем остаться

В этой стране и призывом судьбы к неведомым царствам.

С громким криком тогда потрясенные знаменьем жены

Из очагов похищают огонь, алтари разметают,

Ветви со свежей листвой и факелы мечут в безумье.

Сбросив узду, ярится Вулкан, пожаром объемля

Весла судов, и скамьи, и кормы расписную обшивку",

— описывает Вергилий первый шаг к основанию римского государства в «Энеиде».

И хотя в Риме царили типичные для античности патриархальные устои, со временем в римском обществе начали появляться возможности для женщин, которые стремились к самостоятельности и хотели вырваться из жестких рамок традиций — пускай и через длительную и непростую борьбу.

Девочки равны мальчикам, но только до замужества В Древнем Риме первые годы жизни мальчиков и девочек мало чем отличались. Детей обучали дома или в школах, и возможность получить хорошее образование зависела прежде всего от достатка семьи. В знатных семьях братьев и сестер нередко учил один и тот же наставник; дети менее обеспеченных родителей ходили в общие начальные школы, где учились писать и читать, изучали основы математики и эллинскую литературу. Именно знание последней особенно впечатляло мужчин-историков, когда они писали о женщинах, — так, Плутарх вспоминал дочь полководца Помпея, которая в девять лет читала наизусть стихи из «Илиады» Гомера, а Саллюстий отмечал, как Семпрония, мать предателя Брута, помимо «плясок» и игры на кифаре цитирует латинскую и греческую литературу.

После начального обучения мальчики переходили в грамматическую школу, где совершенствовали навыки письма и составления речей, изучали философию, астрономию, естественные науки и готовились стать ораторами или политическими деятелями. Для девочек же формальное образование на этом этапе обычно заканчивалось, и их начинали готовить к семейной жизни, обучая рукоделию, музыке, танцам.

Их дальнейшее развитие напрямую зависело от воли мужа — разрешит ли он супруге изучать науки и будет ли готов оплачивать обучение. В отличие от многих женщин Древней Греции, для которых подобная возможность была и вовсе закрыта, римлянки могли не только учиться, но и сопровождать мужа в театр, на публичные чтения, а за вечерней трапезой участвовать в беседах, демонстрируя свой ум и начитанность.

Образованные женщины Древнего Рима нередко оставляли заметный след в культуре и политической жизни, даже если формально были лишены права на участие в общественных делах. Многие из них писали мемуары и письма, которые стали образцом эпистолярного жанра. Так, записки Агриппины Младшей, матери императора Нерона, стали одним из источников исторических сведений для «Истории» Тацита и «Естественной истории» Плиния Старшего.

Некоторые женщины формировали будущее страны, воспитывая ее правителей. Корнелия, мать политических деятелей Тиберия и Гая Гракхов, по свидетельству Плутарха, настолько тщательно и заботливо занималась их воспитанием и обучением, что современники приписывали добродетели братьев ее наставлениям, а не врожденным качествам. После смерти младшего сына она удалилась в Мизено рядом с Неаполем, где продолжала принимать у себя литераторов и ученых.

Бывали случаи, когда римлянки использовали свое образование для публичных выступлений. В 42 году до н. э. триумвират (в Древнем Риме — коллегия из трех политиков, управляющая страной во время волнений) для покрытия расходов на подавление восстаний увеличил налоги для состоятельных римлян и 1400 богатейших женщин республики.

Последние, разгневанные тем, что их обязали платить за войну, к которой они не имели отношения, избрали Гортензию, дочь знаменитого оратора Квинта Гортензия, соперника Цицерона, представлять их интересы. Тогда она выступила на Римском форуме с речью, которая дошла до наших дней в сокращенном изложении историка Аппиана: «К чему нам платить налоги, раз мы не участвовали ни в отправлении государственных должностей, ни в почестях, ни в предводительстве войсками, ни вообще в государственном управлении, из-за которого вы теперь спорите, доведя нас уже до столь больших бедствий? Для гражданской войны мы никогда не станем вносить вам денег или помогать вам в борьбе друг с другом».

На следующий день триумвиры сократили число облагаемых налогом женщин до 400, а чтобы покрыть расходы, обязали богатых мужчин отдать взаймы 1/50 часть своего имущества и внести годовой доход на военные нужды. По словам древнеримского писателя Валерия Максима, выступление Гортензии было настоящим образцом ораторского искусства и сохранилось в истории «не потому, что ее произнесла женщина, а потому, что это была хорошая речь».

Хозяйка дома и собственной жизни

Несмотря на доступ к образованию и интерес к наукам, в Римской республике (VI–I века до н. э.) женщинам отводилась довольно ограниченная роль — прежде всего жены, матери и хранительницы домашнего очага. С рождения девушка принадлежала отцу — даже имя она получала не свое, а родовое. Так, дочь Цезаря и его первой жены Корнелии звали Юлией, и любая другая его дочь тоже стала бы Юлией. Они различались бы лишь порядковым номером — Секунда (вторая), Терция (третья) и так далее. После замужества женщина становилась полностью подвластна мужу.

По законам девочек могли выдать замуж уже с 12 лет — именно с этого возраста их считали viri potens, то есть «готовой к браку». В действительности они выходили замуж к 17–20 годам. Решение о браке полностью зависело от отца семейства — согласия как дочерей, так и сыновей никто не спрашивал.

В Древнем Риме, как и в Древней Греции, брак мог заключаться как деловая сделка для укрепления политических связей, объединения земель и сохранения знатного рода.

Интимная близость супругов вовсе не была обязательной — муж и жена могли жить раздельно и не иметь сексуальных отношений, брак все равно считался законным. В такой системе отношений женщина воспринималась скорее как часть семейного капитала, чем как самостоятельная личность. Она переходила от отца к мужу вместе с приданым и союзными обязательствами, а власть главы семьи — patria potestas, «власть отца» — распространялась на судьбу не только жены, но и ее детей.

И все же Плутарх, выделяя несколько видов брака, лучшим называл тот, что основан на любви: «Супружеский союз, если он основан на взаимной любви, образует единое, сросшееся целое [по природе]; если он заключен ради приданого или продолжения рода, то состоит из сопряженных частей [подобно комнатам в доме]; если же только затем, чтобы вместе спать, то состоит из частей обособленных, и такой брак правильнее считать не совместной жизнью, а проживанием под одной крышей».

Письма известного оратора Марка Туллия Цицерона к жене Теренции — редкое свидетельство близких отношений между супругами: «Я жажду увидеться с тобой, жизнь моя, как можно скорее и умереть в твоих объятиях… Что мне делать? Как мне просить о приезде тебя, женщину, больную телом и утратившую душевные силы? Не просить? И быть без тебя?.. Знай одно: если ты будешь со мной, то мне не будет казаться, что я совсем погиб».

Даже если брак не сулил столь теплых чувств, римлянки соглашались на условия «брачной сделки», понимая, что их власть будет ограничена пределами дома. Но внутри этих стен они правили безраздельно: матрона — так называли замужнюю женщину из уважаемой семьи — была символом добродетели и хозяйственности. Она пряла, ткала, следила за порядком и вела все домашние дела. Для римских мужчин именно это было вершиной женских достоинств. Поэтому Петроний в романе «Сатирикон» показывал

своих героинь полностью погруженными в домашние хлопоты: «Одна хвасталась хозяйственностью и домовитостью, а другая жаловалась на проказы и беспечность мужа».

Хотя в глазах римлян женщины были покорными хранительницами очага, сами они не ограничивались ролью жены и матери. Многие влияли на политику. Агриппина Младшая не остановилась ни перед чем, чтобы привести сына к власти: сначала добилась усыновления Луция (будущего Нерона) своим мужем, императором Клавдием, а затем отравила Клавдия и сама посадила сына на престол. После восшествия Нерона Агриппина контролировала каждый его шаг и временами брала власть в свои руки. Историк Тацит писал, что «она держала узду крепко натянутой, как если бы та находилась в мужской руке». По легенде, ей была предсказана смерть от рук собственного сына, на что она воскликнула: «Пусть умерщвляет, лишь бы властвовал!»

Не меньшей амбициозностью отличалась Фульвия — первая женщина, чей профиль появился на римских монетах. Приняв правила патриархального общества, она умело использовала брак как средство достижения власти. Ее первым мужем был Публий Клодий Пульхр — скандальный политик и заклятый враг оратора Цицерона. Вторым — пропретор (наместник провинции) Гай Скрибоний Курион. Третьим — знаменитый военачальник и трижды консул Марк Антоний. «Фульвия принадлежала к тому типу римских женщин, которые жили всякого рода политическими интригами и употребляли все средства, чтобы упрочить влияние тех или иных фамилий или же политической котерии (группы по интересам. — Forbes Woman)», — пишет историк античности Николай Машкин.

Именно Фульвию обвинили в развязывании Перузийской войны — восстания италиков против Октавиана Августа. Вместе с братом мужа, Луцием, она выходила с мечом на поясе к римской толпе и собирала всех, кто был недоволен изъятием земель в пользу ветеранов императора. Женщина обещала, что Марк Антоний, находившийся тогда в Египте, вернется и восстановит справедливость, если римляне свергнут Августа. В ответ Октавиан обвинил Фульвию в подстрекательстве, заявляя, что она «затеяла борьбу из-за ревности, из-за желания вернуть своего мужа в Италию, без меры увлекавшегося на Востоке властными женщинами» (намек на египетскую царицу Клеопатру). В результате волнения подавили, а Фульвию изгнали в Грецию, где она умерла в 40 году до н. э.

Законная независимость

В отличие от Древней Греции, где женщины всю жизнь оставались под властью отца или мужа, в Риме их положение со временем менялось: они постепенно получали право распоряжаться имуществом, вести дела и влиять на жизнь семьи — пусть и были ограничены рамками, которые строго определял закон. В годы поздней республики (133–27 годы до н. э.) девушка могла выйти замуж по форме sine in manum, то есть «без перехода под власть» — в таком случае она юридически оставалась в семье отца, либо опека мужа была формальной.

При этом уже к концу I века до н. э. женщине было достаточно подать жалобу, что ее опекун отсутствует хотя бы день, чтобы сменить его по собственному желанию. «По законам Августа, женщина, имевшая троих детей, освобождалась от всякой опеки; если девушка жаловалась, что опекун не одобряет ее выбора и не хочет выдавать ей приданого, то опекуна «снимали», — пишет доктор исторических наук, антиковед Мария Сергеенко.

К этому времени у многих римлянок уже было собственное имущество. Оно могло достаться им в наследство от родителей или других родственников — законы о наследовании не делали различий между мужчинами и женщинами, поэтому дочери имели право на долю семейного состояния. Более того, жены могли распоряжаться собственным имуществом самостоятельно — продавать, сдавать в аренду, вкладывать средства, — что давало им ощутимую экономическую независимость от мужа.

Тогда же римлянки получили право самостоятельно инициировать развод. Главными причинами считались adulter — прелюбодеяние и stuprum — связь мужа с незамужней девушкой. Виновный мог лишиться семьи и прав на общее имущество, даже отправиться в ссылку. Кроме того, жена могла потребовать взыскания с имущества.

Эти изменения произошли во многом потому, что институт брака стал считаться устаревшим пережитком прошлого. Молодые девушки не хотели рожать детей, а обеспеченные римляне отказывались создавать семью, «так как считали ее как обременительную и опасную обузу и стремились либо совсем не вступать в брак, либо рассматривали последний как кратковременный и ничего не значащий акт, который в любой момент может быть расторгнут», — пишет историк Александр Инков в работе «Брачные законы как инструмент укрепления римского государства в правление Октавиана Августа».

Чтобы положить конец безбрачию высших сословий, император Октавиан Август обязал всех римлян в возрасте от 25 до 60 лет и римлянок от 20 до 50 лет вступить в брак. Мужчинам, которые отказывались жениться, запрещалось посещать зрелища — а значит, они фактически выпадали из общественной и политической жизни. К тому же их ограничивали в имущественных правах: им запрещалось вступать в наследство, которое в таком случае переходило государству. Для римской знати это было особенно болезненно. При этом закон о браках в меньшей степени касался женщин. Наказание за нарушение было мягким — девушкам нужно было всего лишь заплатить в казну 1% от своего имущества. «Очевидно, в данном случае сказывалось традиционное уважение в римском обществе к женщине, которая к концу I века до н. э. достигла в своем положении значительной правовой и экономической свободы, ограничить которую, несмотря на беспощадную борьбу с безбрачием и распущенностью нравов, Август не решился», — пишет Инков.

Со временем свобода женщин в Древнем Риме медленно, но неуклонно расширялась. В этом сыграли свою роль не только изменения в законах и брачных обычаях, но и примеры девушек, которые выходили за рамки привычных ролей. Среди них были жрицы, чьи власть и авторитет зиждились на священных обязанностях, и воительницы, способные с оружием в руках защищать свою независимость и честь.

Не только жены

Некоторые женщины отказывались от роли жены и матери. Такими были, например, весталки — жрицы богини Весты, хранительницы вечного огня. Ими становились девочки от шести до десяти лет из знатных римских семей, которые на 30 лет принимали обет целомудрия. «В древние времена людям были свойственны верования в то, что девственницы — это посредники [между людьми и богами], которые способны обеспечить хороший урожай», — подчеркивает профессор антиковедения в Кембридже Мэри Бирд.

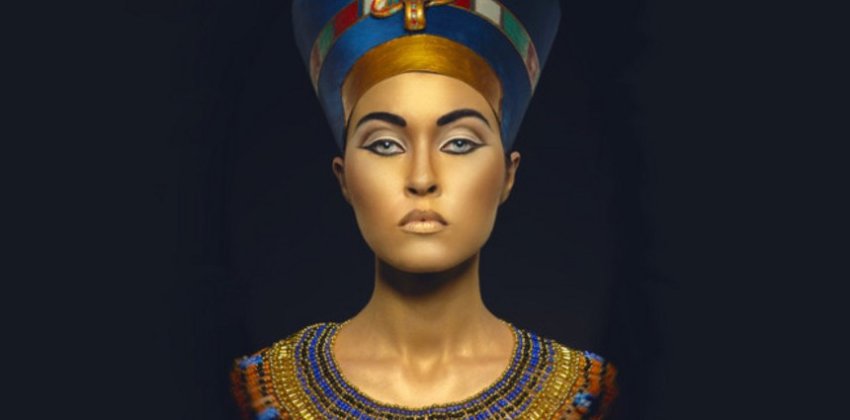

«Весталка Тукция собирает воду в решето», Луи Эктор Леру Девственность весталок имела особое значение — она не была вопросом личной нравственности, а символизировала порядок и стабильность всего государства. В отличие от целомудрия обычных матрон, невинность весталки была связана с судьбой города: потеря девственности жрицы Весты означала угрозу жизни и безопасности Рима.

Взамен весталки получали полную юридическую свободу, а почтение им выказывал даже сам император. Они имели право влиять на политические решения, выступать в суде, требовать помилования для осужденных, свободно перемещаться по Риму вместе с ликторами — охранниками, которых государство выделяло только жрецам и высшим магистратам. В Колизее весталкам отводились нижние трибуны — места для привилегированных зрителей. Пока они наслаждались представлениями рядом со знатными мужчинами, другие женщины, а также бедняки и рабы могли находиться на верхних, менее удобных местах. Весталка могла повлиять на карьеру мужчины, всего лишь уступив ему свое место в амфитеатре — в глазах окружающих это было знаком особого расположения.

Возможно, на арене в этот момент тоже могли быть женщины. Археологических доказательств существования гладиатрикс нет, но некоторые письменные источники упоминают женщин, которые сражались на аренах, говорит Шарлотта Белл, научный сотрудник кафедры археологии Ливерпульского университета. А историк спорта Альфонсо Маньяс предполагает, что статуэтка атлетки из Музея искусств и ремесел в Гамбурге изображает именно воительницу с коротким изогнутым кинжалом.

По словам Белл, в I веке н. э. каждый римский император, устраивая гладиаторские бои, стремился превзойти предшественников в их зрелищности. Нерон, Тит и Домициан приглашали на арену женщин-гладиаторов, чтобы удивить публику. На барельефе из Галикарнаса изображены две женщины в бою, что позволяет предположить: на арене римлянки выходили против других женщин.

Известные римские деятели воительниц высмеивали и считали недостойными называться благородными женщинами, поэтому их прозвали mulieres, что означало «женщины низкого происхождения». Латинский поэт Стаций замечал, что «среди этих кликов и небывалых забав слабый и неприспособленный к оружию пол позорит себя, давая сражения, созданные для мужчин». Ему же вторил сатирик Ювенал, снисходительно напоминая, что женщине больше пристало танцевать на празднике Флоры, а не стремиться к арене:

Разве может быть стыд у этакой женщины в шлеме, Любящей силу, презревшей свой пол?

Несмотря на насмешки и осуждение, мужскую публику привлекала экзотика этих зрелищ — особенно женская нагота, которая добавляла зрелищам острых ощущений и возбуждала интерес зрителей, объясняет Шарлотта Белл.

Со временем гладиатрикс вдохновили выйти на арену и высокородных римлянок — такие игры называли feminarum, то есть «женские». Историк Дион Кассий писал, что при императоре Нероне знатные мужчины и женщины не стеснялись выходить на сцену, участвовать в гонках на колесницах, сражаться в поединках и охотиться на диких зверей. Тацит упоминал роскошные игры 63 года н. э., когда в гладиаторских боях

участвовали женщины из самых влиятельных семей Рима.

Как отмечает Шарлотта Белл, гладиатрикс представляли угрозу не только гендерным нормам, но и социальным. Поэтому в II веке н. э. император Септимий Север запретил любой женщине, независимо от ее происхождения, сражаться на арене.

Судьба весталок, 30 лет обладавших политическими правами, но не свободой распоряжаться собственным телом, и гладиатрикс, способных бросить вызов общественным нормам, но не обрести финансовую независимость, ярко иллюстрирует ограничения, с которыми сталкивались женщины в Римской империи. Тем не менее эти перемены, колоссальные для Древнего Рима, показывают, что в обществе, приверженном патриархальным ценностям, рано или поздно естественным образом начинается пересмотр гендерного порядка и движение в сторону расширения прав, свобод и набора социальных ролей для всех.

Светлана Мудрик

Смотрите также: